最近天氣愈來愈熱,很多人開始臉很容易出油。那常常有患者會問說我說:「奇怪,我的皮膚明明很會出油,為什麼摸起來還是粗粗,而且會脫皮?」不然就是有患者去做臉,然後美容師跟他說:「你的皮膚會出油,就是因為保濕沒做好。你要加強保濕!」

那今天我們就來聊聊,大家所謂「外油內乾」,到底是怎麼一回事。

Table of Contents

Toggle皮膚基本結構

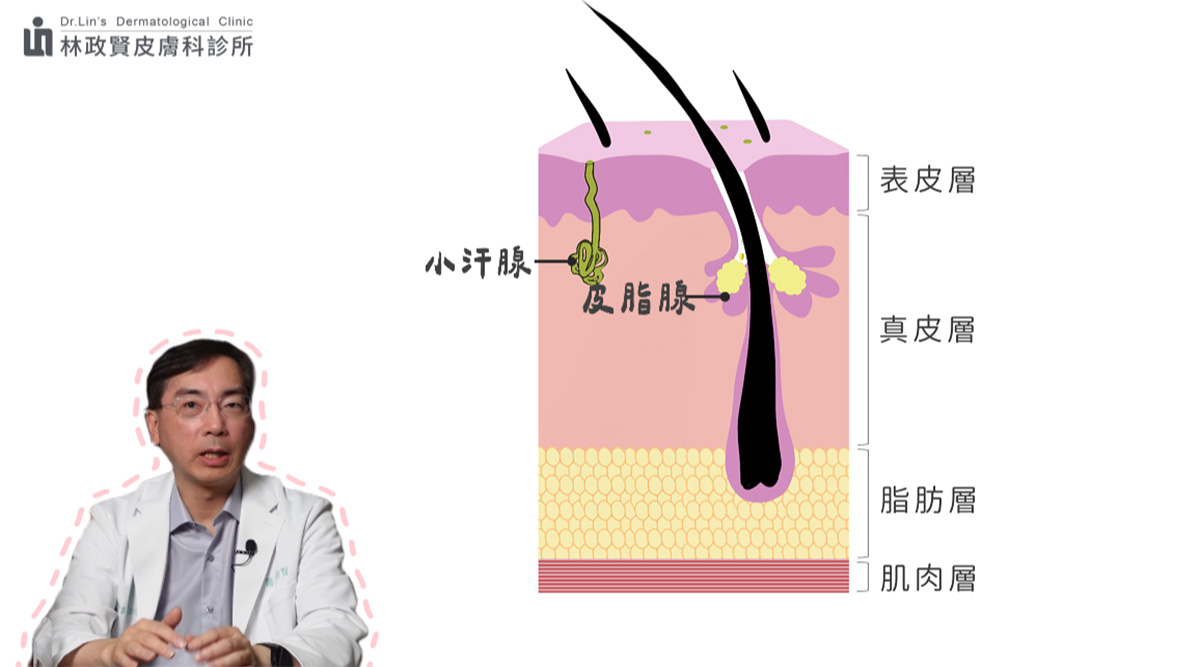

在開始討論這個問題前,讓我先簡單介紹一下皮膚的基本生理結構。

你的皮膚表面有兩種重要的腺體:皮脂腺和汗腺。皮脂腺負責分泌油脂到皮膚表面,而汗腺則排出汗液。這些油脂和汗液混合在一起,形成我們所謂的「皮脂膜」,它是皮膚天然保濕系統的一部分。

另外,在皮膚的最外層—角質層中,角質細胞內部含有「天然保濕因子」,細胞之間還有「神經醯胺」等等一些脂質。這些成分共同構成另一種保濕機制。

所以健康皮膚的保濕能力,是皮脂、汗液和角質層共同作用的結果。但重點是,皮脂腺和汗腺是獨立運作的系統,出油是出油,出汗是出汗,互不影響。你走你的陽關道,我過我的獨木橋。而且,當角質層保濕度足夠時,也不會反過來控制皮脂腺減少分泌。

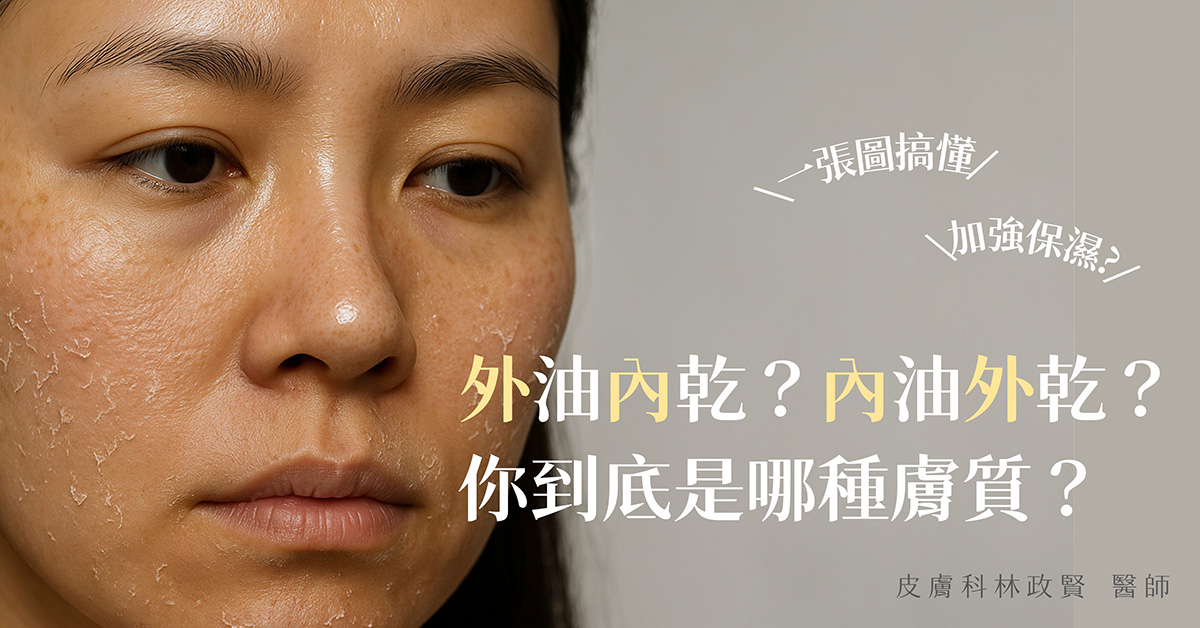

有了這樣的概念後,我們就來看看,你到底是什麼膚質。雖然傳統上都把膚質分為油性、中性和乾性。不過,同一個人的臉部不同區域確實可能有不同的膚質,比如T字部位可能出油多,但兩頰則可能偏乾,這就是所謂的「混合性肌膚」。

外油內乾是什麼

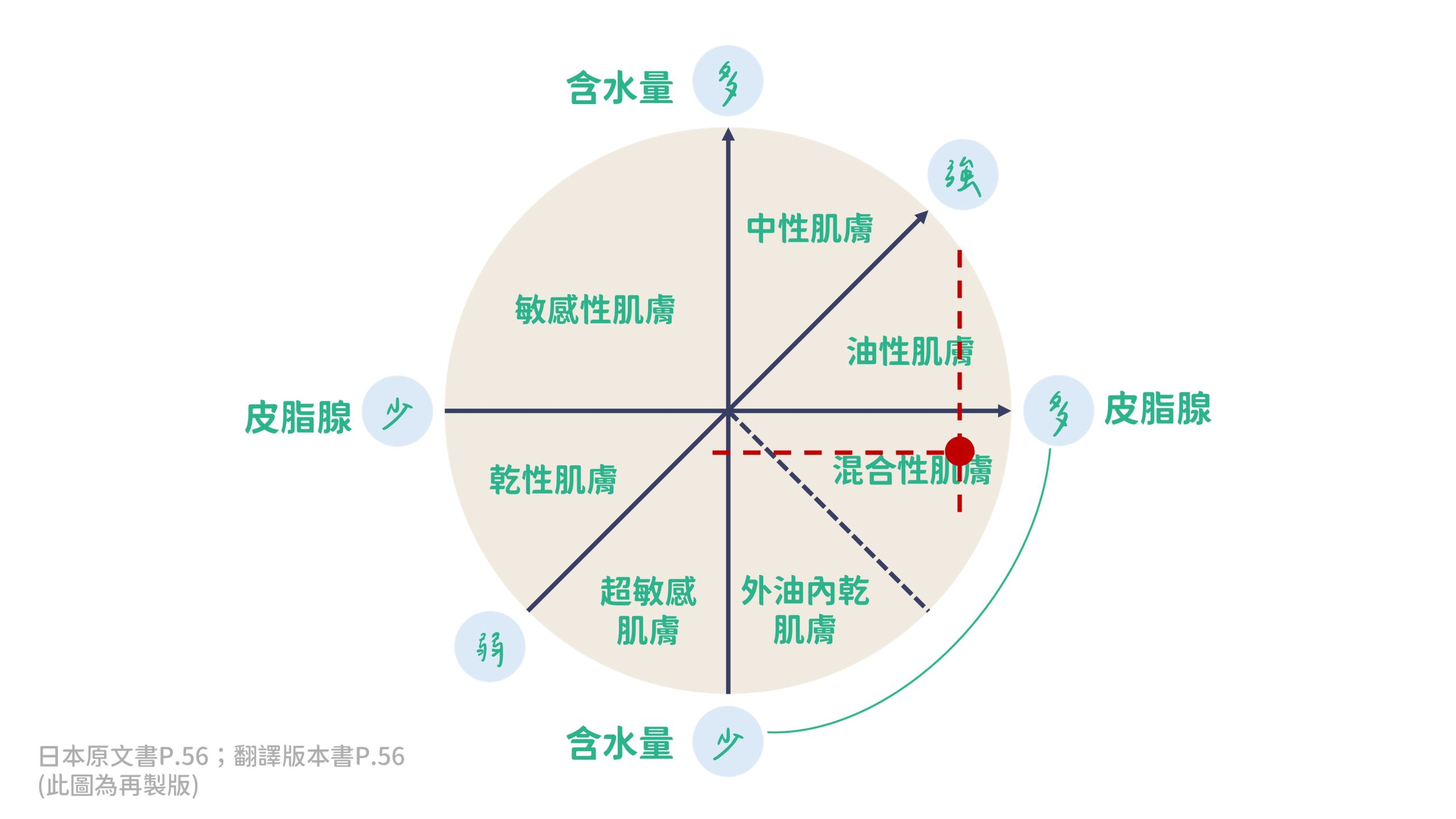

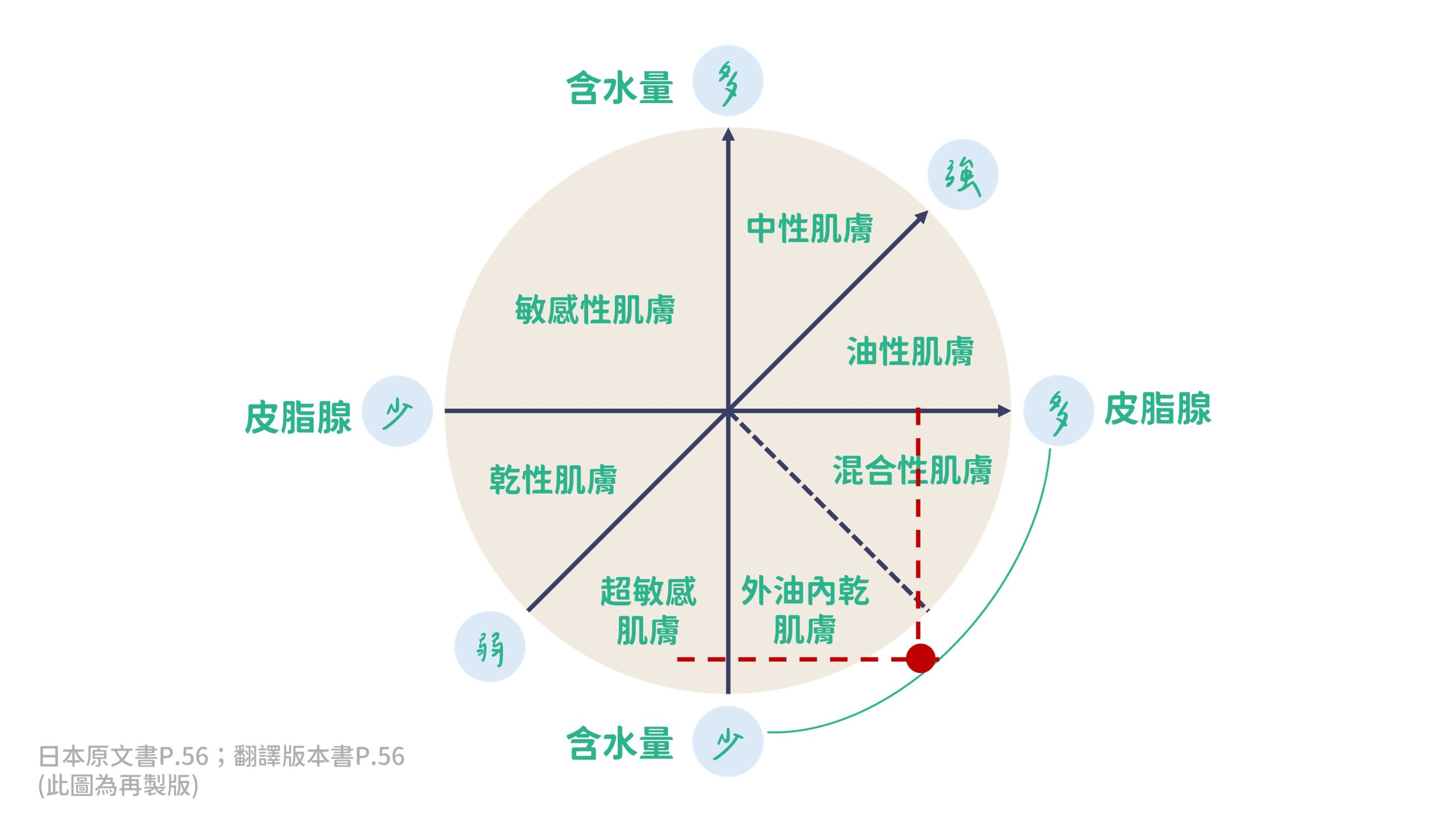

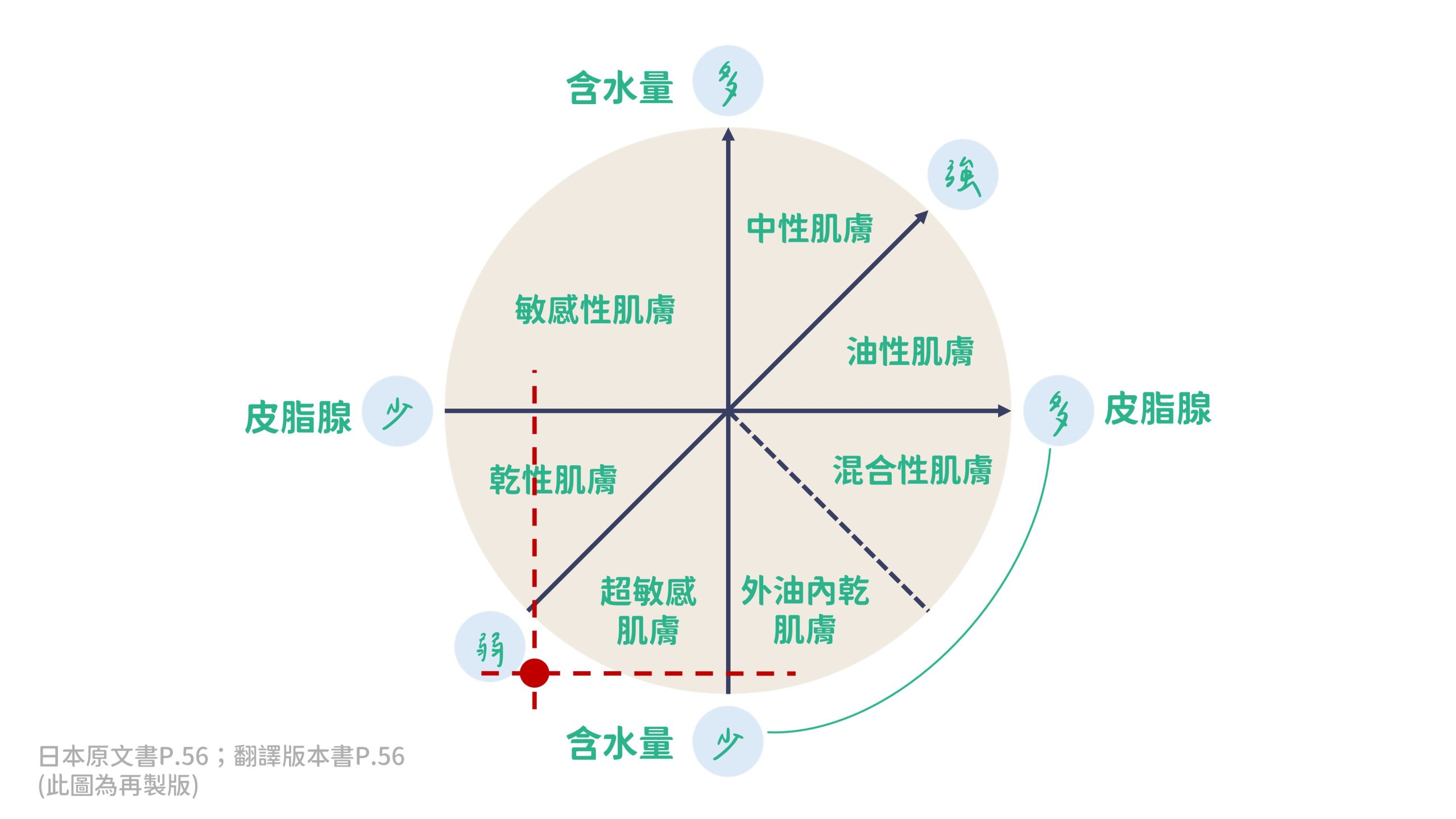

那大家常聽到的「外油內乾」,到底又是什麼狀況?這個問題,有一位日本的教授叫豐田雅彥,我在日本買了他的一本皮膚科科普的書。

後來發現台灣也有翻譯成中文,我覺得那位教授畫的這張圖,畫得非常好。我就來借用一下。

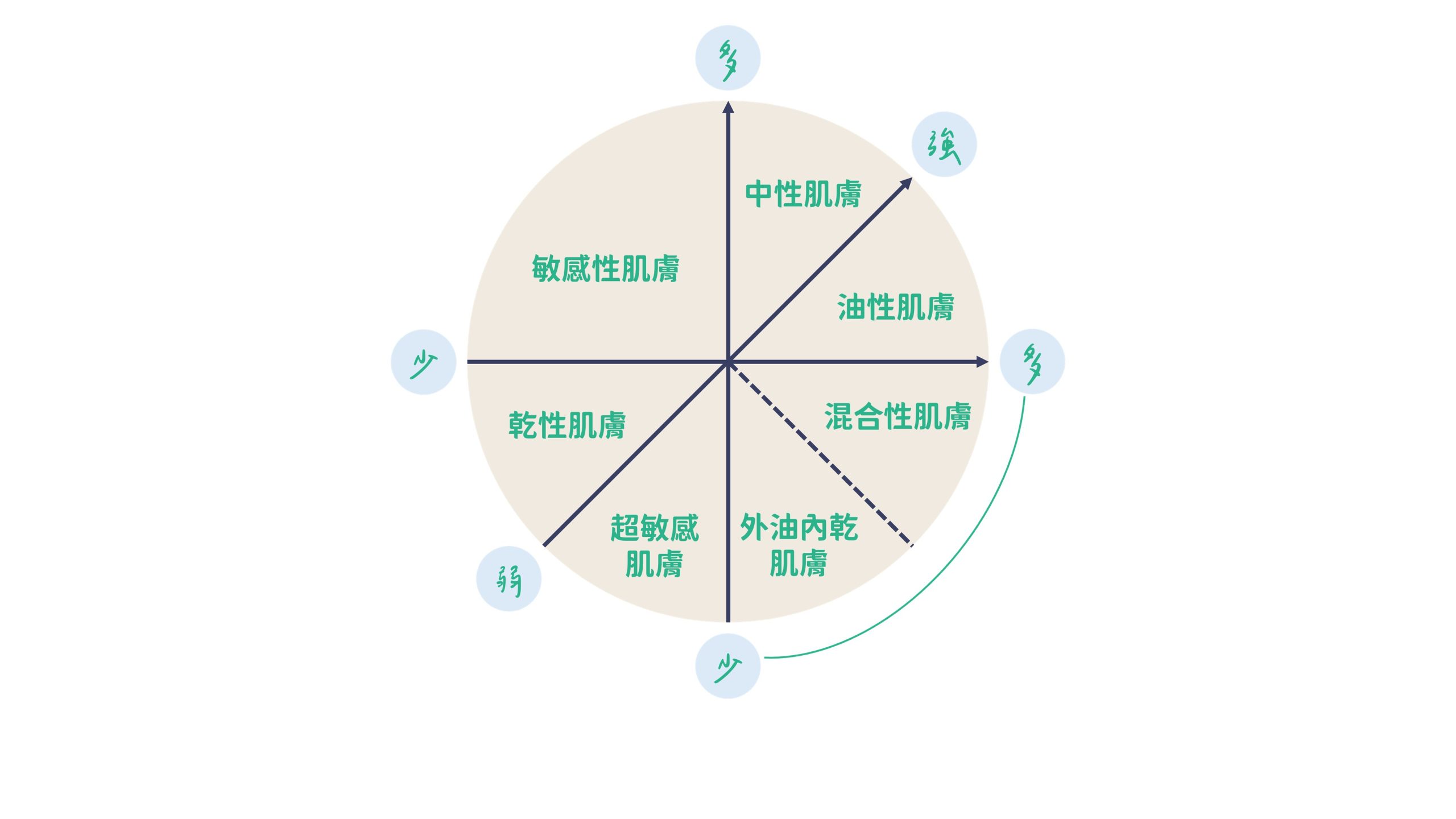

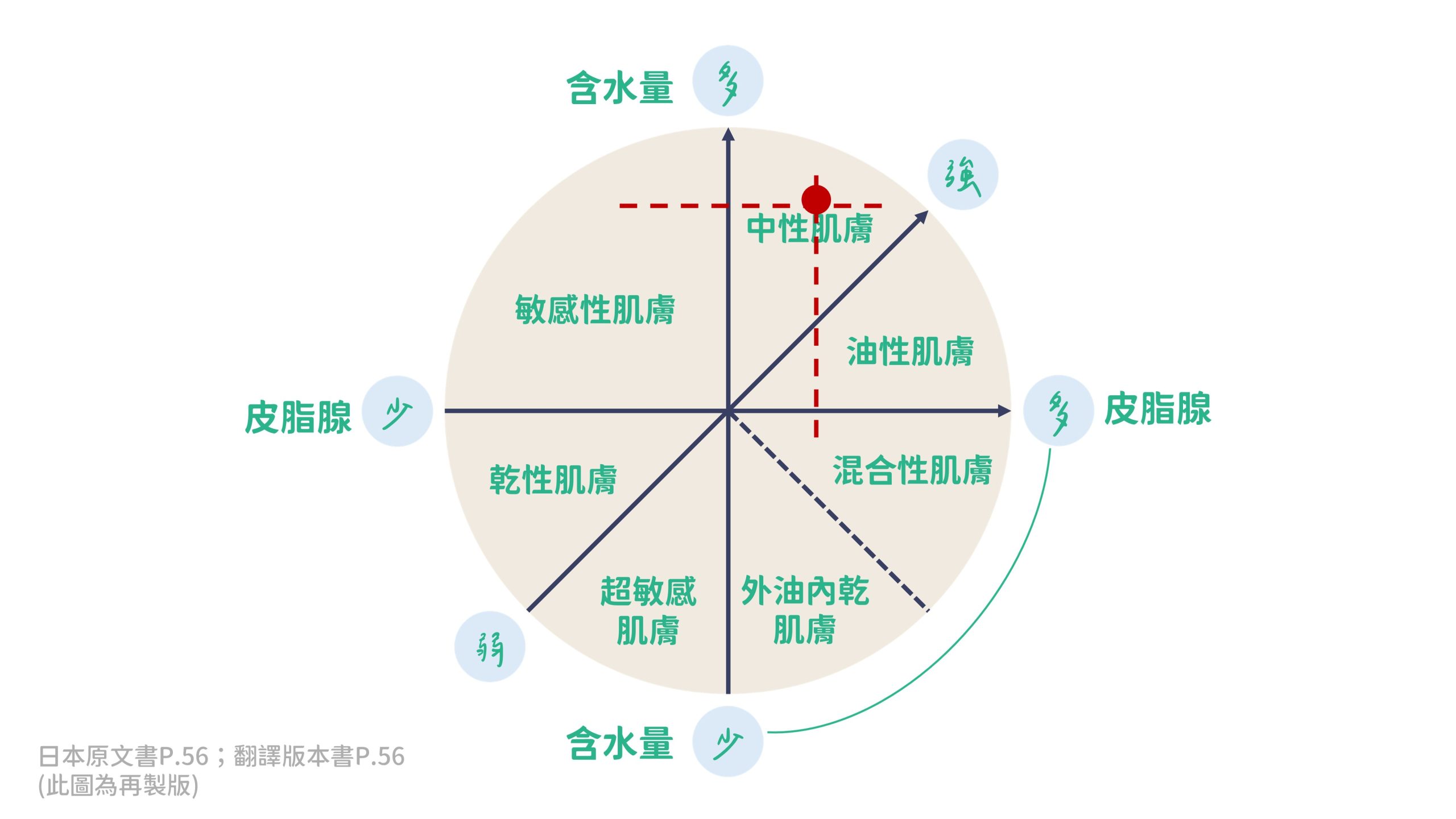

這位教授把橫軸當作是皮脂腺的活躍程度。愈往右邊,出油愈多,愈往左邊,出油愈少。縱軸就是表皮層的含水量,往上是表皮層的含水量很充足,往下是含水量愈少。這樣總共可以分成四個象限。

如果含水量多、出油少,那就是一個比較偏向中性的膚質。如果出油變多,那就會是油性膚質。

我們再往下看。如果你出油多,但是皮膚的含水量還算中等,那就是所謂的混合肌。

但是,如果又出油,但是皮膚又乾到脫屑,那就是今天的主題,外油內乾或是內油外乾。

另一邊比較不是我們今天的重點,我就簡單講一下。出油量很少,但是皮膚的保水度還可以,那皮膚會比較敏感。但是如果你出油少,皮膚的含水量也有稍微減少,那就比較偏向乾性的膚質。

最不好的狀況,就是出油量很少,皮膚的保水度又非常差,那就變成是超級敏弱肌,需要花更多的心力來找出原因,才能慢慢修復。

所以簡單來講,「油性膚質」的相反詞,不是「乾性膚質」,而是「不油的膚質」。「油」和「乾」是分開獨立的兩件事,雖然有點關聯性,但其實是不同面向,而不是一直線的兩個端點。

從這個觀點來看,在同一塊皮膚上,同時可以看到又出油,又脫屑,就沒什麼奇怪的了。事實上,不管是你講「外油內乾」,或是「內油外乾」,或是「又油又乾」,都是可以的,它們都是表達同一件事,就是指在出油的皮膚上,出現脫屑的現象。

「外油內乾」的兩大成因

造成「外油內乾」或是「內油外乾」的原因,主要分為外因性和內因性兩大類。

- 外因性

外因性問題最常見的就是過度清潔。油性皮膚的人因為討厭臉上的油光,常常會使用清潔力很強的洗面乳,特別是男生,常常直接拿皂鹼成分很強的肥皂來洗臉,這些強效的界面活性劑,會破壞皮膚表面的天然皮脂膜,等於皮膚的天然保濕功能被破壞了。結局就是皮膚的水分會快速蒸發,皮膚變乾,就會開始脫皮。

不過,因為皮脂腺的分泌沒有停止。這些持續分泌出來的油脂,又會再度滋潤皮膚,脫皮現象就會稍微改善。但是很多人看到臉又開始出油,就又會趕快去洗臉。這樣反覆循環,最後會讓皮膚來不及自我修復,脫皮變得更加嚴重,就會形成「又油又脫屑」的情形。。

還有一個常見的外在原因,是過度使用去角質的產品。很多油性肌膚的人為了控制粉刺和痘痘,會使用各種代謝角質的產品,像是果酸、A酸、A醇等等,甚至會做物理性的去角質,像是磨砂膏。如果角質被剝離過多,皮膚保護層就會受損,水分蒸發加快,臉部就會因缺水而脫皮,雖然,你還是油性的皮膚。

- 內因性

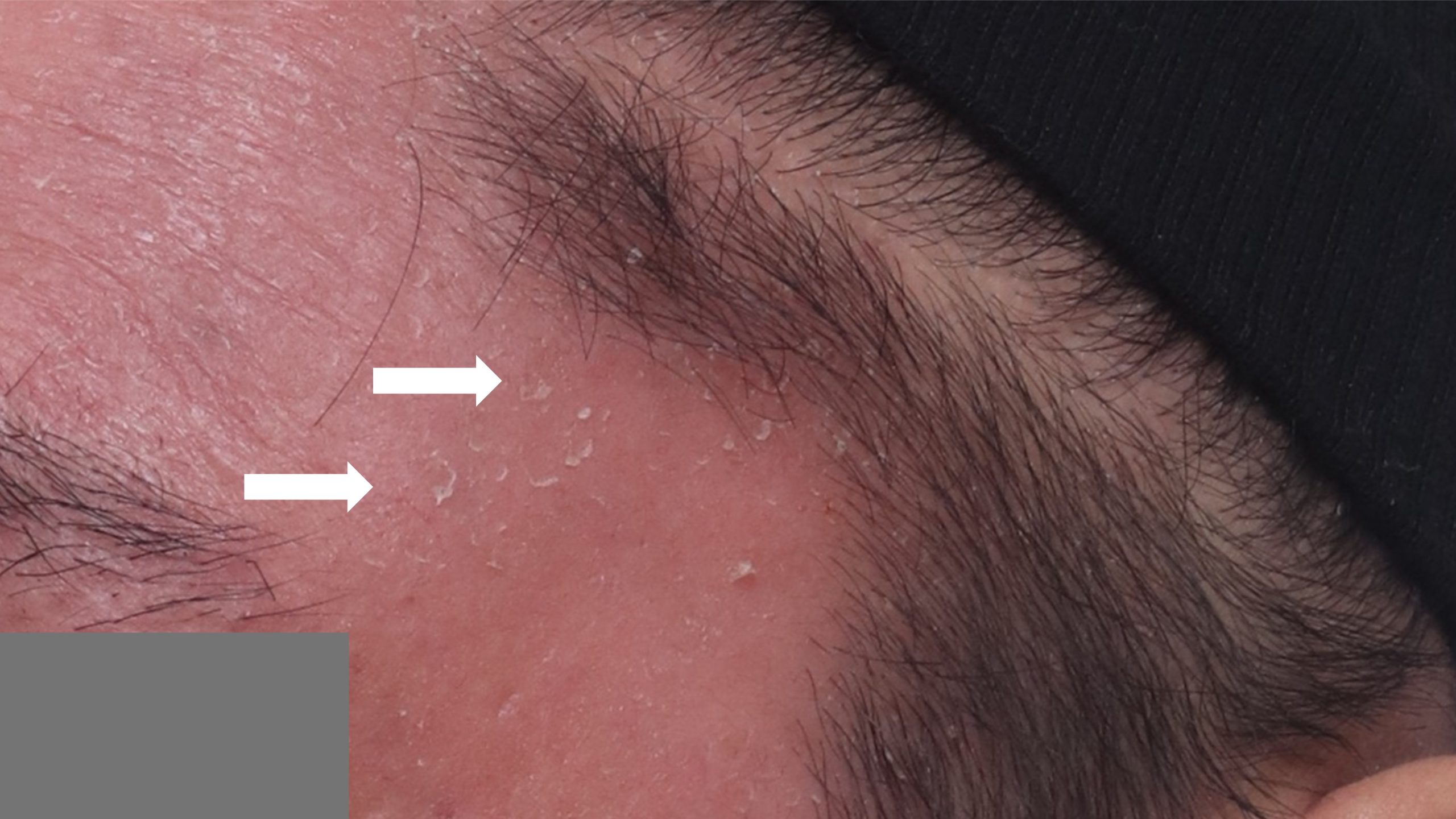

再來就是內在原因所引起的,又油又脫皮的情形。這個多半是因為皮膚疾病所引起的。像最常見的,就是脂漏性皮膚炎、酒糟、異位性皮膚炎,或是接觸性皮膚炎等等。

這些問題會在皮膚內部產生發炎反應,導致角質層破損,進而造成脫皮。這就像房子著火延燒到屋頂,造成屋頂破損一樣。

用最常見的脂漏性皮膚炎來說,它是因為皮屑芽孢菌長期誘發發炎反應所導致的。典型的症狀,就是臉部容易出油的T字部位,又同時有發紅,再加上黃色或白色的脫屑。這種脫屑不是因為皮膚太乾所造成的,而是皮膚本身在發炎,所造成的皮膚破損。

同樣的道理,如果有酒糟,或是異位性皮膚炎,也一樣要針對這些皮膚疾病去解決,才能真正改善膚質。

特別是異位性皮膚炎,我常常看到異位性皮膚炎的患者,他們長大進入青春期之後,皮膚雖然變得很容易出油,可是他的異位性皮膚炎也一樣很嚴重,就會形成又油又脫皮的狀況。

外油內乾的正確處理方法

所以,你要解決外油內乾或內油外乾的狀況,就要針對不同原因,來採取不同策略。

外因性改善方法

如果是過度清潔導致的問題,解決方法絕對不是擦大量保濕產品。這個還真的蠻常見的,因為很多人看到臉的皮膚脫皮,以為保濕做不好,就會拼命擦保濕乳液,這個當然是沒有用的。

正確的做法,是選擇清潔力比較溫和的洗面乳,來減少對皮膚的破壞。讓皮膚自行修復,就能改善脫屑情況。

那如果是使用去角質產品,所導致的刺激、脫屑,那的確需要加強保濕。但是在選擇保濕產品的時候,最好要避開有致粉刺性或致痘性的成分,否則可能讓痘痘問題更加嚴重。

雖然網路上的一些致粉刺和致痘成份的列表,不見得完全正確,有時和這些成份的濃度,或是每個人的體質,都有關係。不過如果你容易長痘痘,可以觀察是否有這些成份。

內因性改善方法

如果是皮膚疾病,所導致的問題,最重要的事,當然就是治療疾病本身。以脂漏性皮膚炎來說,需要使用抗發炎及抗菌藥物來控制疾病,這一部分,最好找皮膚科診所治療。至於保濕,還是有需要的,它是一個輔助性角色,可以讓脫屑好得比較快。

而且選擇保濕產品時要特別注意,我會建議擦清爽一點的,不要擦太油膩的。

油水平衡

所以,回到我們一開始講的,很多人說,皮膚會出油是因為保濕做得不夠,造成「油水不平衡」,需要加強保濕才能達到「控油」效果。這個觀念,現在大家應該都知道,這個其實是不正確的說法。

皮脂腺分泌油脂的量,主要受到內在體質影響,包括遺傳、荷爾蒙、性別、年齡等等。外在因素,像是飲食、環境溫度、作息、壓力等也會有所影響。但是,保濕度足不足夠,並不是讓皮脂腺加強分泌的原因。

市面上很多宣稱有控油效果的保養品,很多是因為產品中含有強力的油脂吸附成分,讓皮膚分泌的油脂很快被吸掉,所以有控油的錯覺,但並沒有真正改變皮脂腺的分泌。

所以,最理想的狀態,當然就是大家常聽到的油水平衡,讓油脂的分泌正常,不過度,保濕也做得不錯,皮膚的含水量高,這就是前面那張圖的中性肌膚狀態。但絕對不是說,把保濕做好,出油就會減少那麼簡單。